Рекомендуем прочесть

Пупышев, С. Л. Пустошь Великая : роман основан на реальных событиях / Сергей Пупышев ; художник Виталий Наконечный ; [редактор Яна Жемойтелите]. - Петрозаводск : Северное сияние, 2024. - 342, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - На шмуцтитуле: Поколению, рожденному в шестидесятые. - ISBN 978-5-904478-48-3 16+

Пупышев, С. Л. Пустошь Великая : роман основан на реальных событиях / Сергей Пупышев ; художник Виталий Наконечный ; [редактор Яна Жемойтелите]. - Петрозаводск : Северное сияние, 2024. - 342, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - На шмуцтитуле: Поколению, рожденному в шестидесятые. - ISBN 978-5-904478-48-3 16+

Роман, посвященный поколению, рождённому в шестидесятые годы двадцатого века, основан на реальных событиях. Добротный, по-северному строгий слог романа позволяет читать произведение на одном дыхании.

Эта книга о Севере, куда попадает волей судьбы потрёпанный жизнью главный герой. И именно здесь, в суровом краю, происходит его перерождение, приходит понимание, что истина в одиночестве, в отрешении от мира, от бешеного ритма жизни, когда можно спокойно проанализировать прожитое, отдалиться от всего и подумать о настоящем, о грядущем.

Произведение С.Л. Пупышева стало победителем в номинации «Читать и перечитывать» на конкурсе «Книга года Республики Карелия – 2024» и вошло в лонг-лист первого сезона Национальной литературной премии имени Д.А. Гранина в номинации «Большая проза».

Библиографический список произведений автора вы можете найти на сайте «Электронная библиотека авторов Карелии».

Веденеев, А. П. Классическая осень: [сборник стихов] / Александр Веденеев ; [Карельский научный центр Российской академии наук]. - Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2024. - 142, [1] с. ; 17 см. - ISBN 978-5-9274-1003-3 12+

Веденеев, А. П. Классическая осень: [сборник стихов] / Александр Веденеев ; [Карельский научный центр Российской академии наук]. - Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2024. - 142, [1] с. ; 17 см. - ISBN 978-5-9274-1003-3 12+

Александр Веденеев, автор сборника, родился в Петрозаводске, окончил Петрозаводский государственный университет. С 1988 года является членом Союза писателей, автор десяти книг стихотворений и книги рассказов. Стихи и поэмы А.Веденеева публиковались в журналах «Юность», «День и ночь», «Север».

Новый сборник стихотворений Александра Веденеева «Классическая осень» – это возможность неспешно подумать долгим вечером о свободе, о гармонии, о крепкой дружбе и о родном крае. Стихотворения способны вызывать в душе такие чувства как ностальгия, радость, грусть, умиротворение.

Презентация сборника стихов с успехом прошла в Национальной библиотеке Республики Карелия.

Издание можно приобрести в Книжном киоске НБ РК.

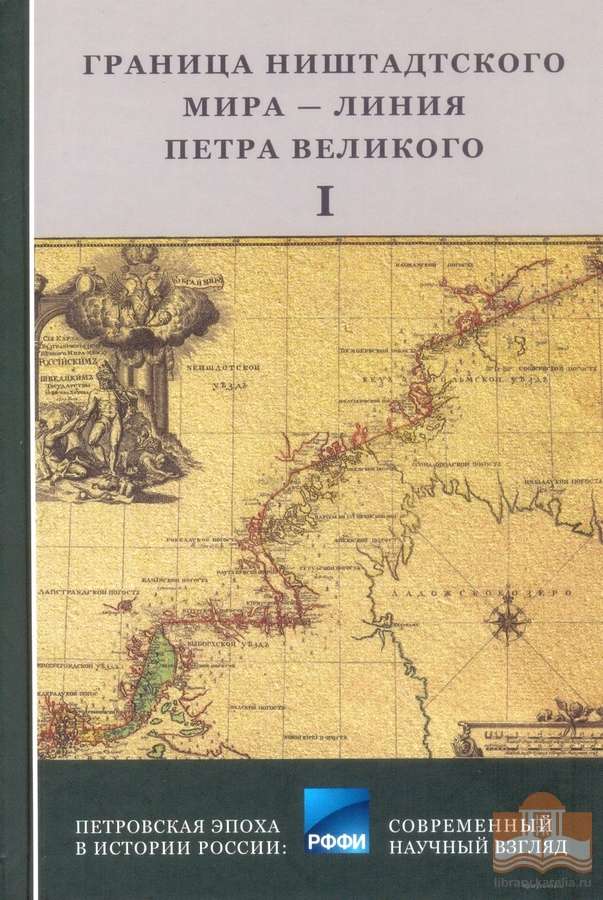

Граница Ништадтского мира - Линия Петра Великого : материалы международной научной конференции, посвященной 300-летию окончания Великой Северной войны и заключению Ништадтского мирного договора (6-9 октября 2021 года, г. Выборг) : [в 2 частях] / редколлегия: ... доктор исторических наук, профессор А. М. Пашков (ответственный редактор и составитель). - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2022. 16+

Граница Ништадтского мира - Линия Петра Великого : материалы международной научной конференции, посвященной 300-летию окончания Великой Северной войны и заключению Ништадтского мирного договора (6-9 октября 2021 года, г. Выборг) : [в 2 частях] / редколлегия: ... доктор исторических наук, профессор А. М. Пашков (ответственный редактор и составитель). - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2022. 16+

Под редакцией Александра Михайловича Пашкова, историка, профессора кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета, заслуженного работника науки Республики Карелия, выпущено в свет научное издание «Граница Ништадтского мира – Линия Петра Великого».

Статьи для сборника подготовлены историками, архивистами, музейными работниками и краеведами из Бельгии, Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, Петрозаводска, Волгограда, Приозерска, Шлиссельбурга, Сортавала, Куркиёки.

Издание содержит материалы, посвященные различным аспектам Северной войны, заключения Ништадтского мирного договора 1721 года, формирования новой русско-шведской границы, истории пограничных территорий и отражения петровской эпохи в исторической памяти. Вот лишь несколько названий статей из книги: Конечный этап Северной войны и западная дипломатия, Петр Великий и Шлиссельбург: легенды и реалии, Аландский путь к Ништадтскому миру, Шведские военнопленные на селитренных заводах Астраханского края в 1704г.

Издание проиллюстрировано большим количеством архивных фотографий и будет интересно студентам-историкам, преподавателям, краеведам и всем, кто интересуется отечественной историей.

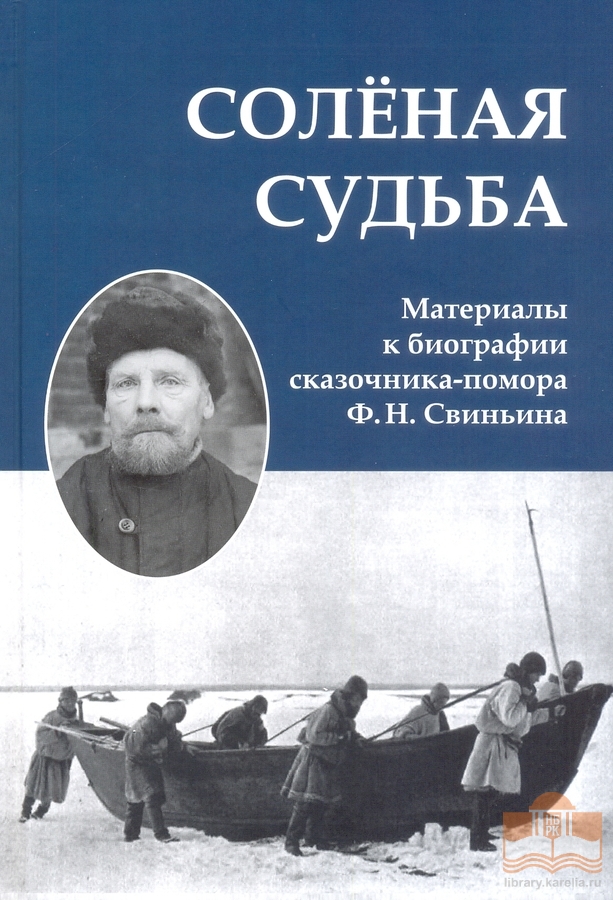

Солёная судьба : материалы к биографии сказочника-помора Ф. Н. Свиньина / Федеральный исследовательский центр, Карельский научный центр Российской академии наук, Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН ; составитель А. С. Лызлова. - Петрозаводск : Барбашина Е. А., 2024. - 255 с. 12+

Солёная судьба : материалы к биографии сказочника-помора Ф. Н. Свиньина / Федеральный исследовательский центр, Карельский научный центр Российской академии наук, Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН ; составитель А. С. Лызлова. - Петрозаводск : Барбашина Е. А., 2024. - 255 с. 12+

Издание можно приобрести в Книжном киоске НБ РК

«Солёная судьба» – совместная работа составителя Анастасии Сергеевны Лызловой и издателя Елены Александровны Барбашиной. Книга посвящена человеку с непростой судьбой, сказочнику-помору Федору Николаевичу Свиньину (1880-1946). Его считают представителем особого типа носителей фольклорной традиции, именуемых «сказочники-книжники».

Вся жизнь Ф.Н. Свиньина была связана с морем, он участвовал в морских походах, включая зверобойные, бывал в Норвегии, Англии, на Мурмане, Печоре, Мезени, Северной Двине. Был он и участником поездки, целью которой были поиски пропавшей арктической экспедиции князя Голицына.

С детства, будучи впечатлительным и обладающим прекрасной памятью, он любил послушать, что рассказывают старики. В своей памяти сохранил Федор Николаевич около двухсот сказок. Щедро дарил он свой талант землякам: рассказывал сказки и в часы короткого досуга на рыбной тоне, и во время долгих стоянок во льдах. Он был желанным гостем в школах и клубах, где выступал как с произведениями традиционного фольклора, так и своего личного творчества. В 1939 году Ф.Н. Свиньин был принят в члены Союза писателей Карелии.

При подготовке книги в печать все выявленные в разных источниках материалы были сгруппированы по трем разделам.

Первый объединяет краткую биографию и подробную автобиографию Ф.Н. Свиньина. Во втором разделе собраны как изданные, так и архивные статьи и очерки, относящиеся к 1930-1980 годам. В третий раздел включены сказки, напечатанные на страницах газет и альманахов, а также общие замечания к сказкам исполнителя из его фольклорной коллекции.

Основная информация о каждом публикуемом источнике содержится в комментариях, подготовленных составителем. Значения малопонятных слов и выражений поясняются в словаре, а список географических названий содержит упоминаемые в источниках топонимы.

Книга будет интересна фольклористам, краеведам и всем, кто интересуется традиционной культурой и устным народным творчеством Карельского Поморья.

Стрельникова, К. И. (1976 -). Письма к Единорогу : повесть / Кристина Стрельникова : иллюстрации: Ирина Капралова. - Москва : Время, 2022. - 264 с. Возрастные ограничения 12+

Стрельникова, К. И. (1976 -). Письма к Единорогу : повесть / Кристина Стрельникова : иллюстрации: Ирина Капралова. - Москва : Время, 2022. - 264 с. Возрастные ограничения 12+

Всем любителям чтения рекомендуюем новую книгу Кристины Стрельниковой «Письма к Единорогу».

Кристина Стрельникова – современная российская писательница, автор книг для детей и юношества, лауреат Всероссийской литературной премии для детских писателей и поэтов имени С. Маршака и международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

Повесть «Письма к Единорогу», вышедшая в московском издательстве «Время», о взрослении, о взаимоотношениях с близкими и одноклассниками, о поиске себя, о принятии непростых решений, об умении отстаивать свое мнение.

Тринадцатилетняя Арина чуткая, ранимая, одинокая, не похожая на своих одноклассников, пишет письма Единорогу. Конечно, она понимает, что такого адресата не существует, да это и к лучшему. Тот, кого не существует, не поднимет тебя на смех, не выдаст твою тайну, не предаст.

Книга будет полезна и интересна подросткам и их родителям. Первые могут узнать в главной героине себя или кого-то из своих одноклассников, вторым – лучше понимать своих взрослеющих детей.