Новости

16/10/2020. «Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне»

«Я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться, – именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня…»

Г. Адамович

К 150-летию со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина Национальная библиотека Карелии представляет выставку редких изданий мастера: «Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне».

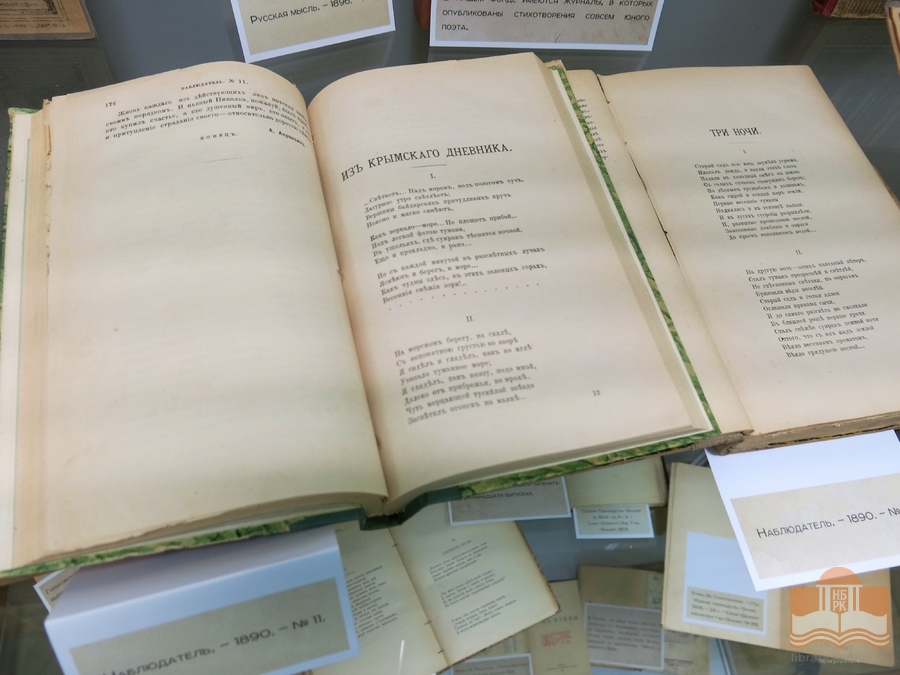

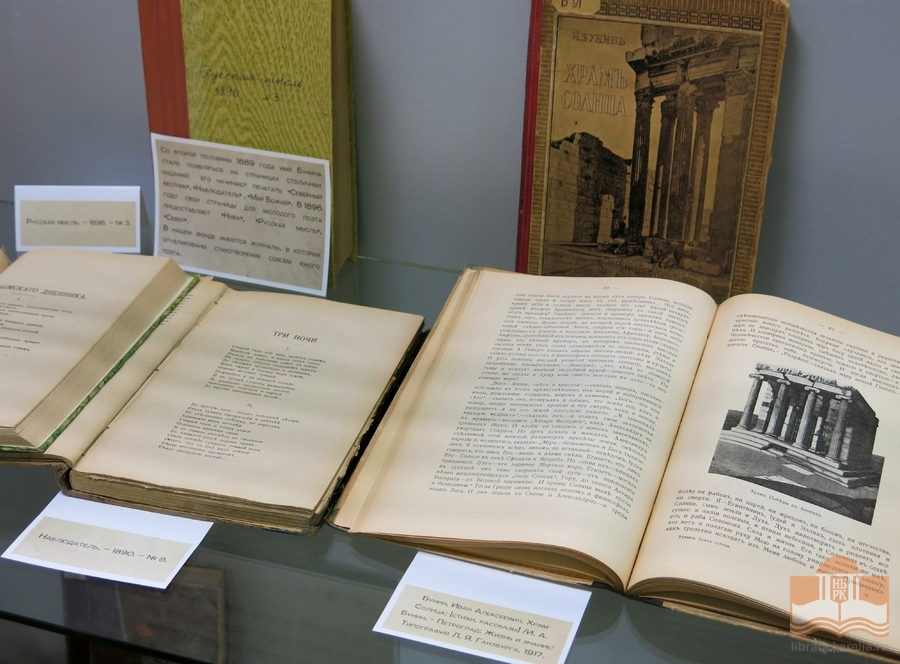

Уже со второй половины 1889 года имя Бунина стало появляться на страницах столичных изданий:его начинают печатать «Северный вестник», «Наблюдатель», «Мир Божий».В 1896 году свои страницы для молодого поэта предоставляют «Нива», «Русская мысль», «Север».

В редком фонде Национальной библиотеки Карелии имеются журналы, в которых опубликованы стихотворения совсем юного поэта.

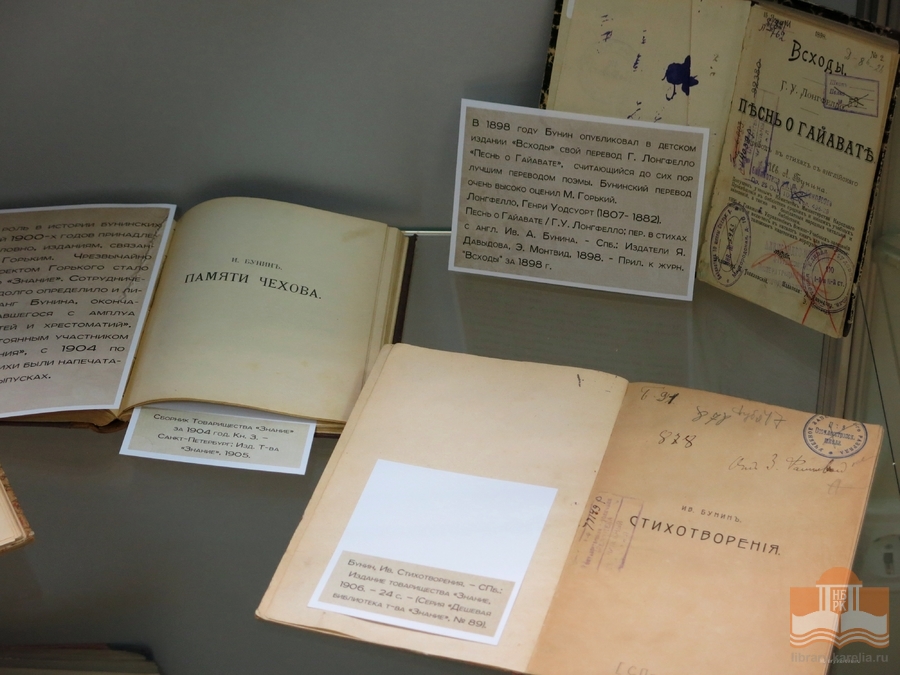

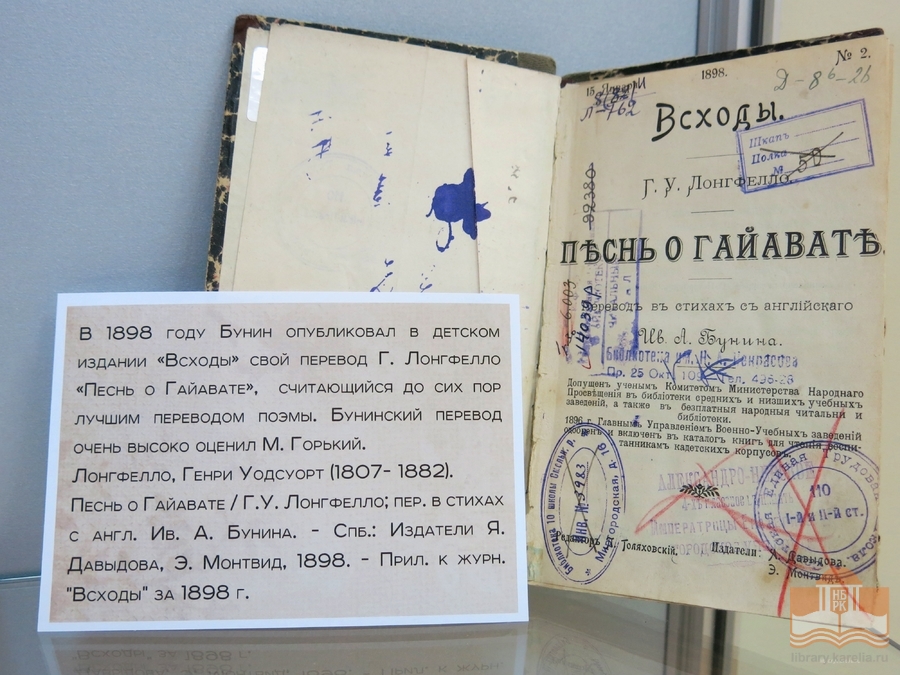

В 1898 году Бунин опубликовал в детском издании «Всходы» свой перевод Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», считающийся до сих пор лучшим переводом поэмы. Бунинский перевод очень высоко оценил Максим Горький.

В 1898 году Бунин опубликовал в детском издании «Всходы» свой перевод Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», считающийся до сих пор лучшим переводом поэмы. Бунинский перевод очень высоко оценил Максим Горький.

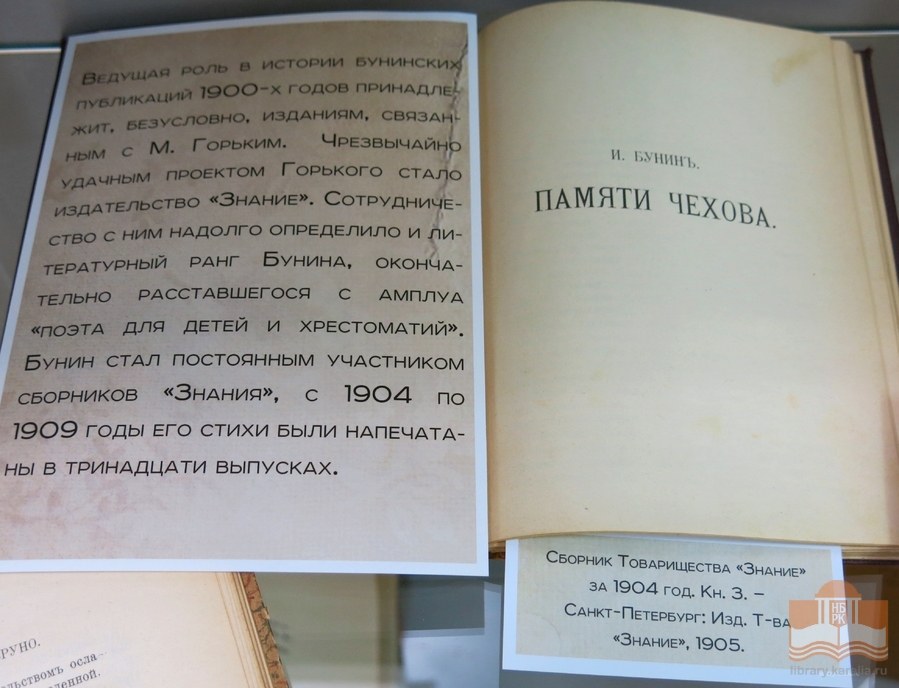

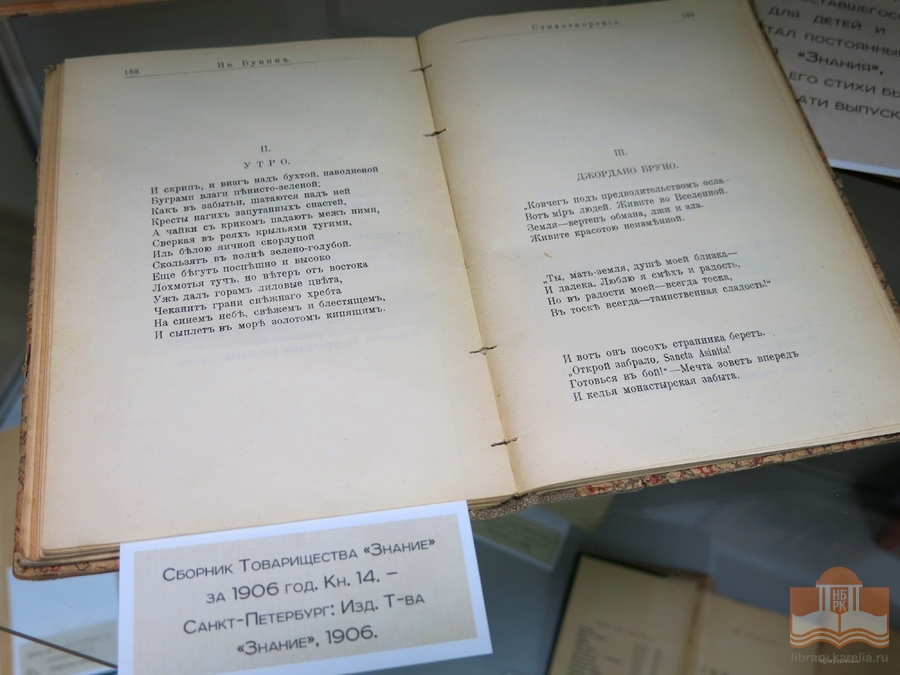

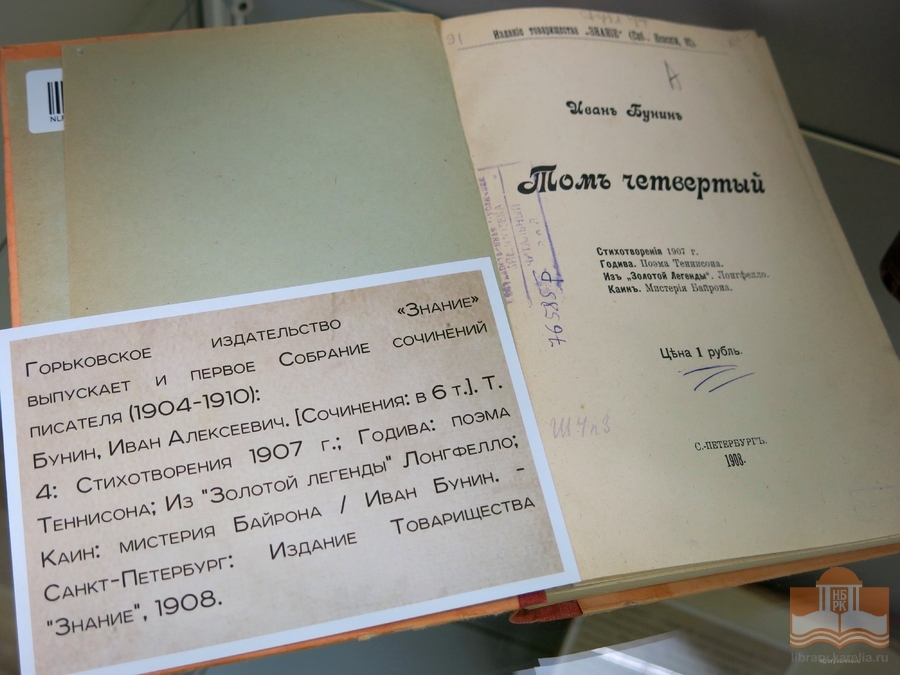

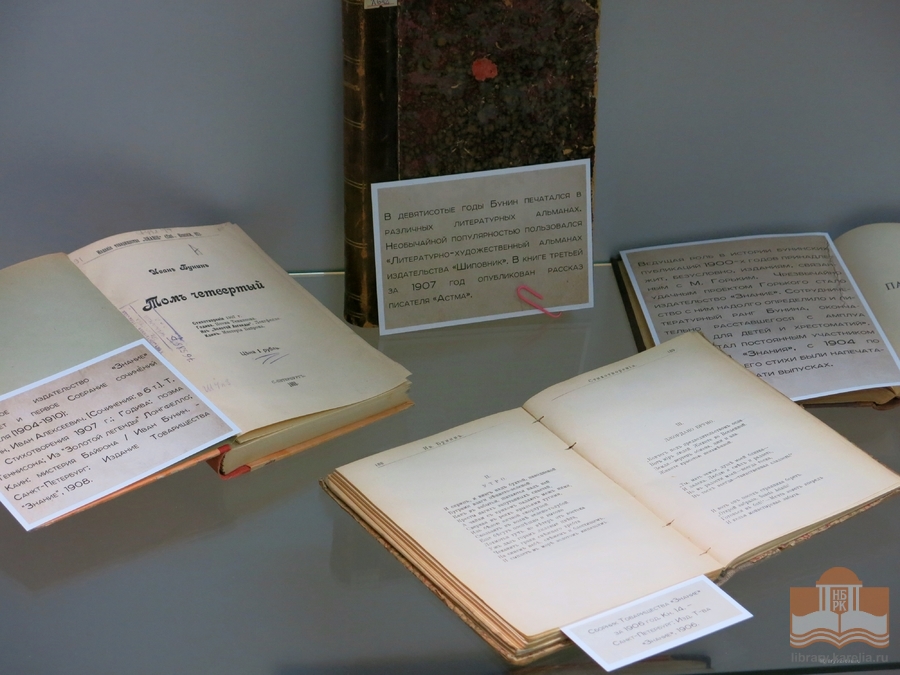

Ведущая роль в истории бунинских публикаций 1900-х годов принадлежит, безусловно, изданиям, связанным с М. Горьким.Чрезвычайно удачным проектом Горького стало издательство «Знание». Сотрудничество с ним надолго определило и литературный ранг Бунина, окончательно расставшегося с амплуа «поэта для детей и хрестоматий». Бунин стал постоянным участником сборников «Знания», с 1904 по 1909 годы его стихи были напечатаны в тринадцати выпусках.

Горьковское издательство «Знание» выпускает и первое Собрание сочинений писателя (1904-1910):

Горьковское издательство «Знание» выпускает и первое Собрание сочинений писателя (1904-1910):

Бунин, Иван Алексеевич. [Сочинения: в 6 т.]. Т. 4: Стихотворения 1907 г.; Годива: поэма Теннисона; Из "Золотой легенды" Лонгфелло; Каин: мистерия Байрона / Иван Бунин. - Санкт-Петербург: Издание Товарищества "Знание", 1908.

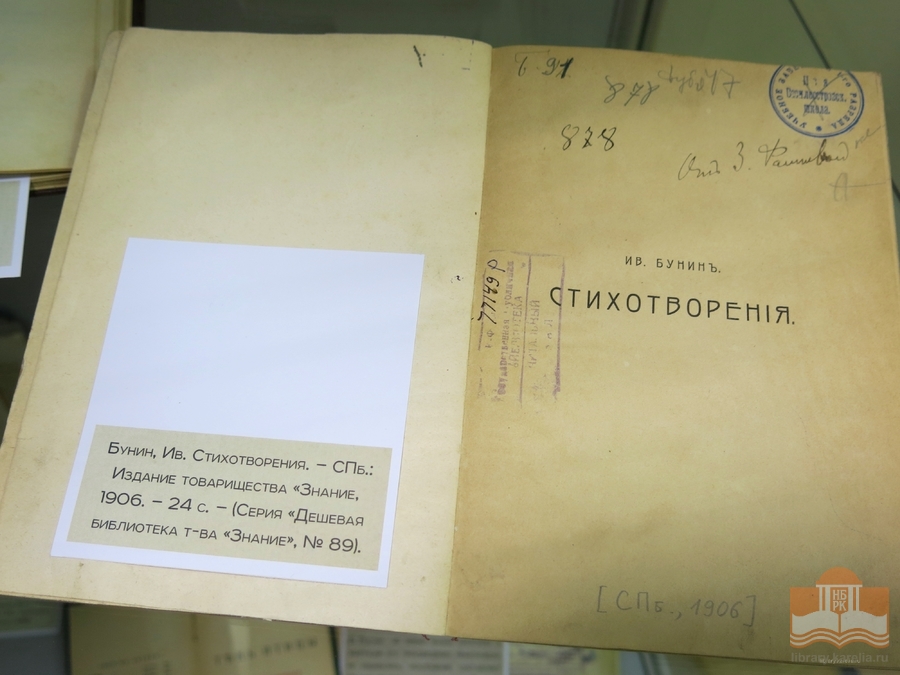

В том же издательстве в 1906 году публикуется и книжка «Стихотворений», так же представленная на выставке.

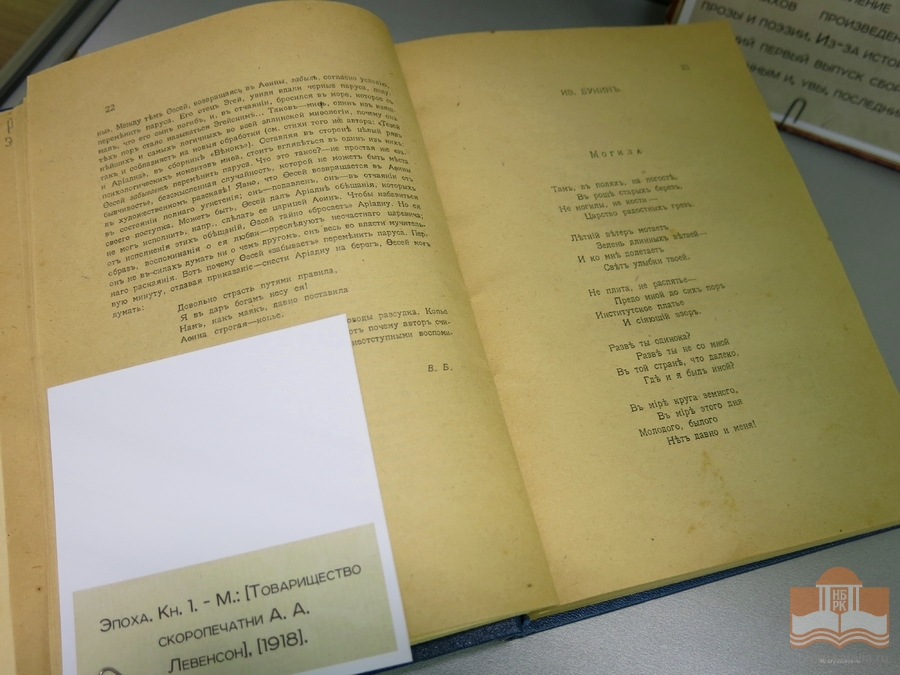

В девятисотые годы Бунин печатался в различных литературных альманахах. Необычайной популярностью пользовался «Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». В книге третьей за 1907 год опубликован рассказ писателя «Астма». Особое место на выставке занимает литературно-художественный сборник «Эпоха», на страницах которого представлены произведения А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, И. Бунина и др.

В девятисотые годы Бунин печатался в различных литературных альманахах. Необычайной популярностью пользовался «Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». В книге третьей за 1907 год опубликован рассказ писателя «Астма». Особое место на выставке занимает литературно-художественный сборник «Эпоха», на страницах которого представлены произведения А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, И. Бунина и др.

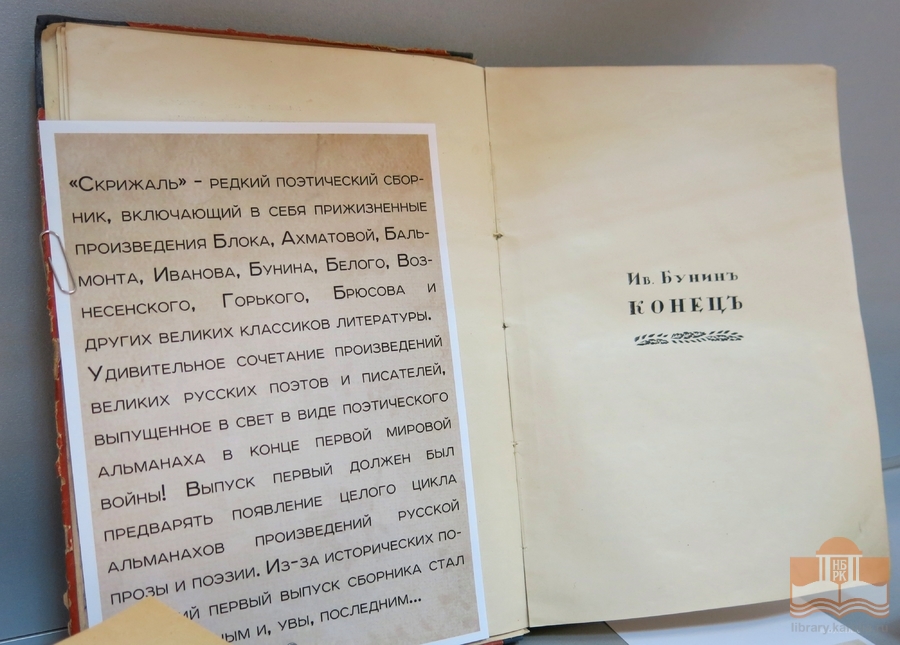

«Скрижаль» (1918) – редкий поэтический сборник, включающий в себя прижизненные произведения Блока, Ахматовой, Бальмонта, Иванова, Бунина, Белого, Вознесенского, Горького, Брюсова и других великих классиков литературы.

Удивительное сочетание произведений великих русских поэтов и писателей, выпущенное в свет в виде поэтического альманаха в конце первой мировой войны! Выпуск первый должен был предварять появление целого цикла альманахов произведений русской прозы и поэзии. Из-за исторических потрясений первый выпуск сборника стал единственным и, увы, последним...

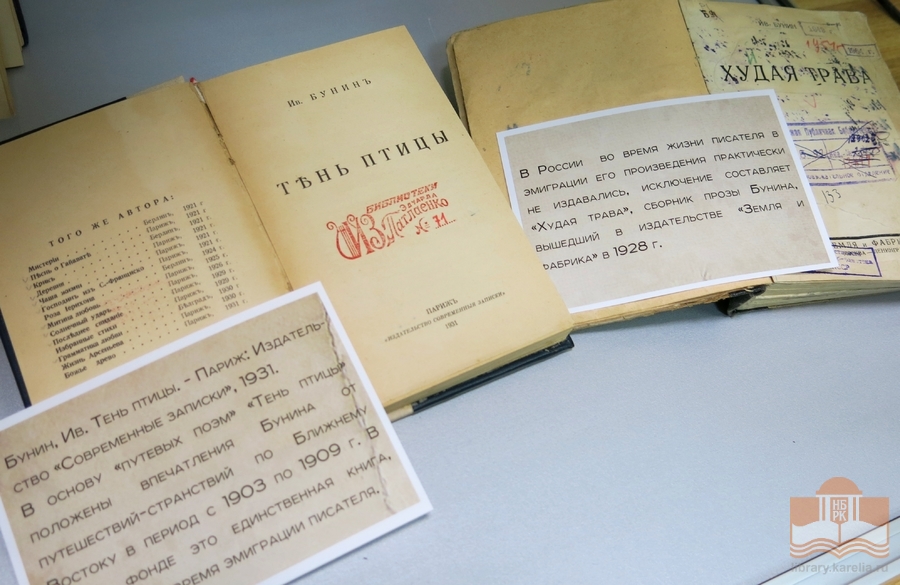

Бунин, Ив. Тень птицы. - Париж: Издательство «Современные записки», 1931.

Бунин, Ив. Тень птицы. - Париж: Издательство «Современные записки», 1931.

В основу «путевых поэм» «Тень птицы» положены впечатления Бунина от путешествий-странствий по Ближнему Востоку в период с 1903 по 1909 г. В фонде библиотеки это единственная книга, изданная во время эмиграции писателя.

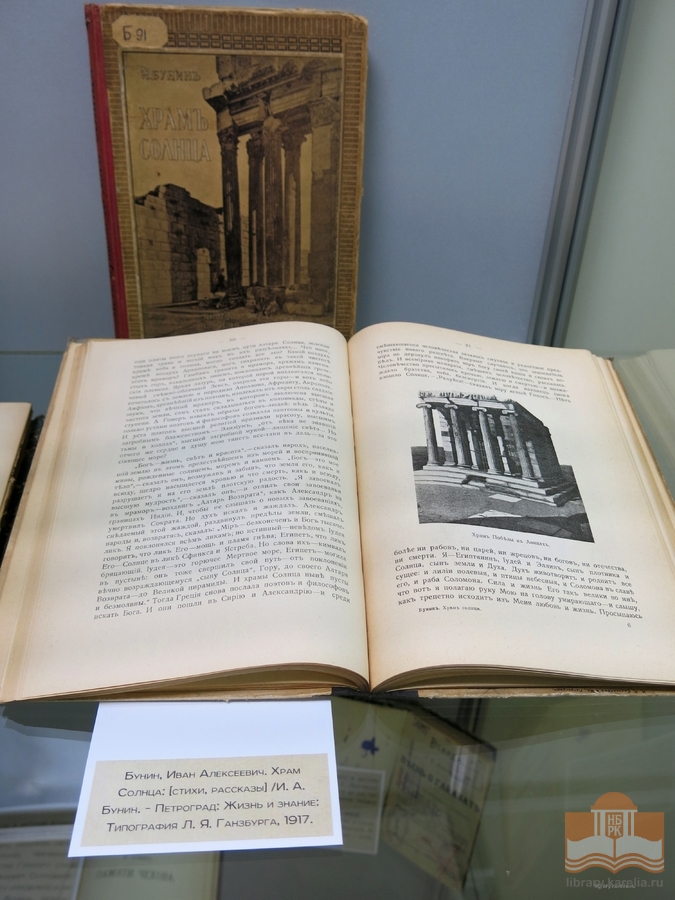

Но еще в 1917 году эти «путешествия-странствия» сложились в замечательную книжку «Храм Солнца», прекрасно иллюстрированную, сочетающую и стихи, и прозу писателя.

В России во время жизни писателя в эмиграции его произведения практически не издавались, исключение составляет «Худая трава», сборник прозы Бунина, вышедший в издательстве «Земля и фабрика» в 1928 году.

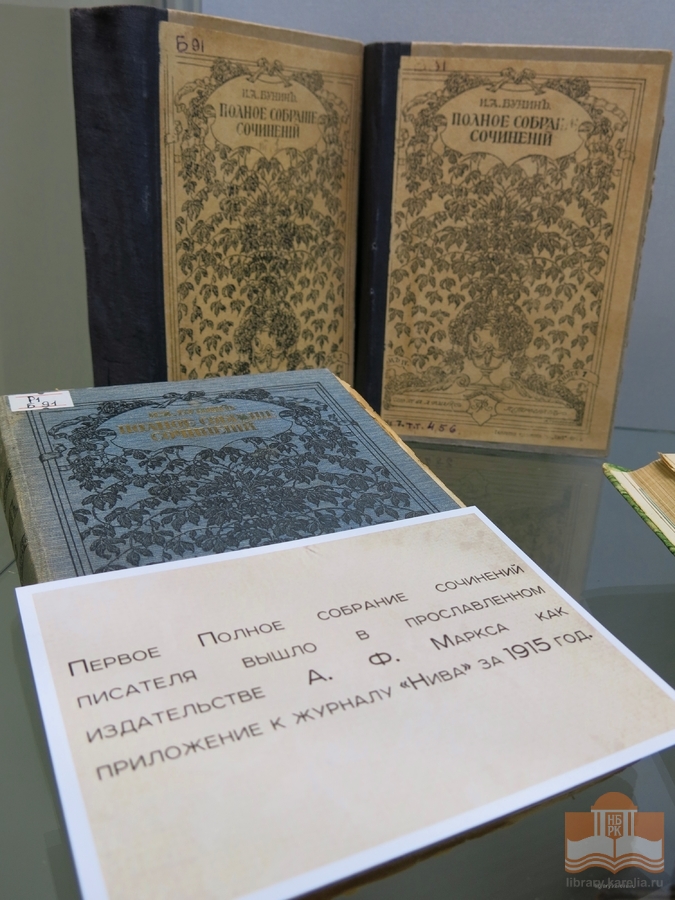

Первое Полное собрание сочинений писателя вышло в прославленном издательстве А. Ф. Маркса как приложение к журналу «Нива» за 1915 год.

Первое Полное собрание сочинений писателя вышло в прославленном издательстве А. Ф. Маркса как приложение к журналу «Нива» за 1915 год.

Писатель покинул Россию 26 января 1920 года на пароходе из Одессы и прибыл во Францию. Здесь, в эмиграции, были созданы выдающиеся произведения, открывшие читателям нового Бунина: «Окаянные дни» (1928), «Жизнь Арсеньева» (1927-1933), «Тёмные аллеи» (1937-1949).

В 1933 году писателю была присуждена Нобелевская премия. В своей речи И. А. Бунин отметил: «…есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно – она для него догмат, аксиома».